お知らせ

2月 寒暖差による体調不良と食養生

一年の中でも特に寒さが厳しい2月。また、2月も下旬頃になると冬の寒さと春の暖かさを行き来するようになり、気温の変動が激しくなります。

一日の中でも、朝は厳しい冷え込み、昼には日差しで暖かく感じたり、血圧も上がったり下がったり、冷えのために血流が悪くなったり、と体調を崩す方が多くなります。

寒暖差による体調不良は、気温差が7℃以上大きいと起こりやすいといわれ、体温を調整する自律神経が過剰に働いてしまい、さまざまな症状がでてしまう気象病の一つです。

寒暖差が原因で体調不良を起こしやすいのはこんな人

□暑さや寒さが人よりも苦手に感じる

□寒い外から暖かい室内に入ると顔が赤くなる

□自分だけ寒かったり暑かったりすることが多い

□頭痛や肩こり、めまいを感じることが多い

□季節の変わり目に風邪をひきやすい

□足の冷えを感じる

□温度が変わらない環境に長時間いることが多い

□体がむくみやすい

当てはまる数が多いほど寒暖差の影響を受けやすい体質だといえます。

2月の食養生

2月は厳しい寒さが続く中、春の兆しを感じられる時期でもあります。

冷えから体を守るのと同時に、身体を養い、エネルギーを蓄え、春に向けて体内環境をしっかりと整えることが大切です。

体を温めるものを積極的に取ると同時に、冷えによって低下しやすい「腎」の機能を補う食材を取ります。「腎」には生命力の大本である「気」と、生命活動を支える「精」という、生命活動を維持するのに特に大切なものがあるとされています。

「気」が不足する「気虚」の状態になると、息切れ、食欲不振、体力低下、疲れやすく風邪をひきやすい、といった不調が現れるほか、春先に飛んで来る花粉にも反応しやすくなります。

一年間を元気に過ごすためにも、栄養をしっかりと取り、2月に「腎」を補い、「気」と「精」を蓄えておくことが大切です。

2月のおすすめ食材

エビ

五味・・・甘・鹹 五性・・・温 帰経・・・肝・腎

エビは体を温めて、スタミナをつける強壮効果があります。そのため、海老は寒い時期や冷えのある人に向いています。海老は「腎」の「気」や「精」を補う作用があるため、男女ともに性機能が低下している人、高齢者の骨粗鬆症予防・認知症の予防、成長期の子どもに勧められます。特に脳みそが食べられる有頭海老や、脳みそや殻ごと食べられる小えびは、「腎」を補う作用が強いといわれています。また、血流をよくして体を整えるので、めまいやふらつき、手足の震えなどの症状にも効果的です。

ニラ

五味・・・辛 五性・・・温 帰経・・・肝・胃・腎

ニラは温め作用があり、足腰の冷え、遺精、腰痛などに有効です。内臓機能が高まるので、食欲が無いときにもよいでしょう。また、血流をスムーズにするので、狭心症などの胸の痛み、打撲による腫れや痛みにも効果があります。

今夜の一品にエビ・ニラに卵も併せて中華風に炒めちゃう!なんていかがですか?

大寒(1/20〜2/3)の過ごし方

大寒とは季節を表す言葉で、「1年で最も寒い時期」を示します。2026年の大寒は1月20日です。

また、大寒の次の二十四節気(立春)までの期間を表す言葉でもあり、2026年は1月20日~2月3日が大寒期(大寒の期間)となります。

この時期は「冬の土用(1/17~2/3)」とも重なります。

大寒の厳しい寒さから体のバランスが崩れやすくなります。

東洋医学では、冬の寒さで腎が傷つきやすくなると考えます。

腎は水分調節、成長や発育に関わる働きがあり、骨や腰とも密接に関係しているとされています。この腎の働きが衰えると、トイレが近くなったり、腰やヒザなどの運動器トラブルが起こりやすくなったりします。

大寒に起こりやすい不調

腰痛・関節痛・神経痛などの痛み

寒さが厳しくなると、腎への影響に加えて心も体もこわばってしまい、血の巡りが悪くなりがちに。

すると、腰痛や関節の痛み、神経痛など、体の痛みが出やすくなります。

血行を促進するストレッチや、温かいお風呂にゆっくり浸かることが、巡りを良くするポイントです!

頭痛肩こり・睡眠障害

下半身は陰の性質を持つため、冬という「陰の季節」には特に冷えやすくなります。

下半身に冷えが強くなると、追いやられる様に上半身には熱が上りやすくなります。

そのため、頭痛や首肩のこり、寝つきが悪い、睡眠が浅い、といった不調が表れやすくなります。

特に腎の働きが弱る冬は、足腰の冷えに注意が必要です!

直接的に冷えから守るために、レッグウォーマーや腹巻、カイロなどを有効利用しましょう。

大寒の養生法

① 温性食品を食べる

からだを温めてくれる温性の食品を積極的に摂りましょう。

寒いところでとれるごぼうやニンジンなど根菜類は体を温めてくれますが、南国の果物や生野菜で食べるレタスやトマトは体を冷やします。

体を冷やす食品でも、火を通すことでその作用は変わります。冬は生食を避け、ゆでたり、焼いたり、煮たりする工夫をしましょう。

② 入浴はぬるめの長湯、または足湯

からだを芯から温めるには、ちょっとぬるめ(38℃前後)のお湯に、ゆったりといつもより少し長くつかりましょう。お風呂が嫌いな方は、少し熱め(40℃くらい)で足湯(足だけつける)を。シャワーより効果が期待できます。

③ 冷えるところをこまめにマッサージ

手足が冷えやすい方は、その部分をもんだり、さすったり、押したり、たたいたりと簡単なマッサージをしましょう。温まるだけではなく、末梢の血行もよくなりリラックスできます。

④ 夜は早く寝て、朝はゆっくり

東洋医学の教科書である古典には「夜は暗くなったらすぐ休み、朝は太陽が昇って暖かくなってから起き出すのがよい」と冬季は唯一朝はゆっくりとあります。「冬眠」のように栄養を蓄えて体力を温存する「守りの養生」が大切です。

風邪への生姜の効能 → しょうが紅茶

身近な食材で風邪・インフルエンザを予防、早期回復に活かすのはいかがですか?

薬膳では、風邪予防に良いとされる、また、症状緩和に良いといわれる食材が多数あります。

体を温める食材として、生姜・ニラ・鶏肉・羊肉など、免疫力アップには、きのこ類・大豆・にんにく、魚類など、粘膜を潤す食材は、大根・梨・蓮根・白きくらげなど。

これらの食材の中でも、風邪・インフル対策の一番手は「生姜」です。

今回は流行りのAIの力を借りて、風邪への生姜パワーについて調べてみました~!

『生姜』について「AIによる概要」を覗いてみます。

☆生姜は、体を温める、免疫力を高める、殺菌作用、喉の痛みや咳を和らげるといった効果で風邪の予防や初期症状の緩和に役立ちます。生の生姜は血管拡張作用により発汗を促し、風邪の初期に、温めて加熱した生姜(ショウガオール)は体を芯から温め、免疫力を高めるのに効果的です。

風邪に対する生姜の効果

🔶体を温める:血行を促進し、新陳代謝を活発にするため、体が冷えやすい風邪のひき始めに効果的です。

🔶免疫力を高める:免疫細胞を活性化する働きがあり、風邪ウイルスに対する抵抗力を高めます。

🔶殺菌・抗菌作用:ジンゲロールやアリシンなどの成分が、風邪の原因となる細菌やウイルスの増殖を抑える効果が期待できます。

🔶喉の痛み・咳の緩和:抗炎症作用があり、喉の痛みや咳を和らげる効果が期待できます。

🔶発汗作用:体の熱を冷まし、風邪の症状を緩和するのを助けます。

『保存に便利な乾燥生姜を作る』

◇作り方

①しょうがはよく洗い、スライサーで繊維に沿って薄く切る。

②天板にオーブン用の紙を敷き、①を並べる。100℃で1時間~1時間30分間(または80℃で約2時間)焼く。粗熱が取れたら保存瓶に入れる。

◇天日干しでも!

ざるに並べ、天日で2~3日間干す。 【保存】常温で1か月間。

上の写真はAI画像ではありませんよ。私が作った乾燥生姜です

『おすすめ!しょうが紅茶』

発酵茶である「紅茶」も体を温めてくれる大変優秀な飲み物です!

ここでも『紅茶』についてAIによる概要を覗いてみましょう!

☆紅茶のポリフェノールにはインフルエンザウイルスを無力化する作用があり、予防や感染拡大抑制に役立つとされています。紅茶を飲むこと自体は治療にはなりませんが、手洗いやうがいと併せて行うことで、ウイルスの感染力を奪う効果が期待できます。特にミルクは有効成分の働きを弱める可能性があるため、ストレートティーやレモンティーが推奨されます。

紅茶のインフルエンザ予防効果について

🔶ウイルスの無力化:紅茶に含まれる「紅茶ポリフェノール」が、インフルエンザウイルスの細胞への吸着能力を奪い、感染力を失わせます。

🔶即効性:実験では、一般的な飲用濃度でわずか15秒ほどでウイルスの感染性をほぼ失わせるという結果が出ています。

🔶タイプを問わない効果:紅茶の種類(ホット/アイス、リーフ/ティーバッグなど)やカフェインの有無に関わらず、効果が期待できます。

🔶感染拡大の抑制:インフルエンザ患者が紅茶を飲むこと(特に「紅茶うがい」)は、口腔内に残ったウイルスを減らすことで、周囲への感染を予防するのに役立ちます。

いかがですか?

生姜と紅茶のダブルパワーで風邪やインフルエンザ対策ができます。

生姜は生の皮付きを擦りおろして紅茶に入れても構いません。チューブより生の生姜のほうが、よりパワーがあります。

期間限定ですが、私の手作り乾燥生姜のしょうが紅茶が、田中鍼療所で試飲できますよ!

上の写真は、AIが生成したしょうが紅茶画像です。生姜、ぶ厚すぎますね(笑)

立冬の養生法

今年の「立冬」は11月7日

東洋医学では、立冬を過ぎると「陰」の気が増し、「陽」の気が少なくなる季節になると考えます。

この時期は、自然界も動物たちが冬眠の準備を始めるように、人間も体内に活力を蓄える養生が重要となります。

冬のおすすめ養生法

冬の養生キーワードは「保温と腎をととのえる」です!

~からだを温める~

寒くなると血流が悪くなり、冷え性 肩こりや頭痛 生理痛 神経痛 腰痛 こういった症状が悪化しやすくなります。

冬は寒さが増すため、冷えに注意が必要です。特に手足の末端から冷えやすくなるので、意識的に体を温めるよう心がけましょう。

おすすめの養生法は、毎日のお風呂や足湯です。体全体を温めることで血行が良くなり、体内の「気」や「血」の巡りがスムーズになります。

また、生姜やシナモンなど、体を温める効果のある食材を摂取することも効果的です。

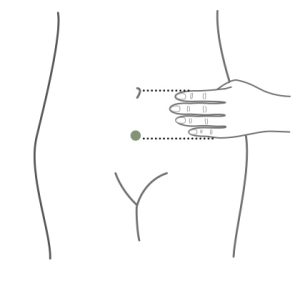

生理痛・神経痛・腰痛が気になる方は日頃から、「関元(かんげん)」のツボにお灸や貼るカイロなどで温めておくと良いです↓

~腎をととのえる~

冬の邪気である寒邪は、五臓で言うところの腎を傷めやすいので、冬の養生は腎を養い、 体を温め、乾燥に注意し、 質の良い睡眠をしっかりとることが大切です。

腎とは、 生命の源である精 (親から受け継いだもの、 成長・発育・生殖等の生命活動)を蔵しているところです。また、腎は、吸い込んだ気を納め、臓腑を温める働きがあります。

腎が弱ると現れやすくなる症状が、むくみ 冷え 耳鳴り 難聴 めまい 下痢 便秘 頻尿 尿漏れ 不妊 などです。

お灸で温める

冬の寒さには、東洋医学の代表的な養生法であるお灸が効果的です。

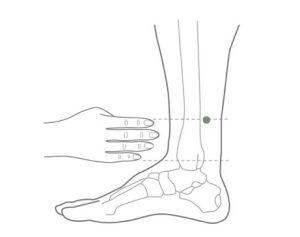

上記の関元に加え、足の「三陰交(さんいんこう)」を温めることで、体の冷えを改善し、全身の「気」の巡りを良くします↓

これにより、寒さによる体調不良を予防し、内臓の働きも整えてくれます。

寒さに負けない体を作るために、日常の小さな習慣が大切です。ここでは立冬に気をつけると良い養生法をご紹介します。

朝の軽い運動

立冬以降は、動くのが億劫になるりますが、体を動かさないと「気」が滞り、冷えが進行します。

朝の軽いストレッチやウォーキングは、血行を促進し、体を活性化させるのに効果的です。特に朝は、日の光を浴びながら体を動かすことで、心地よいリズムを整えることができます。

心を穏やかに、冬に備える

冬は静かで落ち着いた季節です。感傷的になることもありますが、これも自然のサイクルの一部です。

立冬から冬に向けて、心も体も穏やかに過ごすことが、次の季節に向けた大切な準備となります。

温かい食べ物や心地よい時間を大切にしながら、ゆったりとした時間を過ごしましょう。

これからの寒い季節を健やかに乗り越えるために、ぜひ立冬からの養生を意識してみてください。

11月 美容鍼のお得🉐情報!

美容鍼のお得🉐情報です

11月中に美容鍼を2回分ご予約いただければ、

1,000円お値引きさせていただきます!

普段からご愛顧いただいている方も!

お久しぶりの方も!

お初の方も!

是非!ご利用ください。

詳しくは、スタッフにお尋ねください!