お知らせ

秋の養生法

今年の秋は立秋8/7から立冬が11/7までの3か月間です。

陽気が減り陰気が増えていく、冬を迎える準備をする季節です。

秋は肺を労わろう🍂

東洋医学では、秋は肺の機能が活発になると考えます。

肺は呼吸によって全身に気を巡らせる臓で、滋潤、温暖を好み、乾燥や寒さを嫌う特徴があります。

また、肺は生きている間休むことなく、膨らんでは縮んでという運動を繰り返しています。この相反する肺の働きを「宣発作用」と「粛降作用」といいます。

→ 宣発作用 肺が縮んだ時に、気と水、他にも栄養分や体を守る免疫機能を全身に巡らせる作用

→ 粛降作用 肺が膨らんだ時に、要らなくなった不必要なモノを体の下に降して排泄させていく作用

秋の邪気と肺🫁

秋の邪気は燥邪、つまり乾燥です。

慈潤、温暖を好む肺に燥邪が侵入すると、 肺の働きが悪くなり、咳や風邪などの呼吸器系のトラブル、皮膚・唇・髪の乾燥や便秘などが現れやすくなります。

また、秋の気候の前半はまだ夏の暑熱が残っているところに、秋の主気である「燥」が加わり「温燥」になり、晩秋になると冬の主気の「寒」が加わりその燥は「涼燥」となるため、それぞれに合わせた養生が必要になります。

秋は早寝早起きをして心身共に安らかに安定した気持ちで過ごすことが大切です。

秋の燥邪は肺を傷めやすいため、津液を補い脾胃の調子を整えることが大切です。

秋を健やかに過ごす養生法

秋の邪気の燥邪に上手く対応できれば、心地よく秋を過ごせ寒い冬に向かって体を整えていくことができます。

体温調節

秋は一日の中でも季節を通しても寒暖差が大きくなります。また、冷房が効き過ぎて寒かったり、逆に暑かったり、湿度も高かったり低かったりもします。サッと羽織れる上着を一枚準備されることをお勧めします。

喉や肺を守る

乾燥による呼吸器へのダメージを防ぐため、こまめにうがいをして喉を潤おすようにしましょう。そうすれば、肺や呼吸器は清気を吸い込み濁気を吐き出すという体のバリア機能が充分な働きをしてくれます。

ストレスを溜めない

肺は憂いや悲しみの感情の影響を受けやすいため、心静かに、気持ちをできるだけ平穏に保ち、心配事や悲しみで感傷的にならない。もし、そのような気持ちになったら、カラオケなどで大きな声を出して発散しましょう。

秋なのに、夏バテ

8/7は立秋、2025年の秋の始まりです。

しかし今年は暑い日が続きます。

こう暑いと体調が崩れちゃう、という人も多いと思います。

そこで、秋に入ったところなのに「夏バテ」について調べてみました!

夏バテとは?

一般的に夏バテとは、高温多湿な状態に対応できずに起こる「倦怠感、胃腸の不調、不眠、むくみや冷え、首肩のこり」などの様々な体調不良のことです。

東洋医学では・・・

日本の蒸し暑い気候は、外邪として人間の体に影響を与えます。

夕立の激しい雨が降り出す直前、蒸し蒸しとした暑さが充満します。そんな時、急に体がだる重く感じる、頭がボーっとする、または頭重を感じるといった経験はありませんか?

これは、外邪のうち「湿邪」と「暑邪」が体に影響を与えたために感じる不快感です。

湿邪は「過度な湿気」、暑邪は「過度な暑さ」のことで、これらが体に影響を与えると、脾(胃腸)がダメージを受けて消化機能が落ち、暑さを乗り切るのに大切な体のエネルギーや水分が生成できなくなり、食欲低下や下痢、倦怠感などの夏バテ症状が現れます。

夏バテのタイプ

東洋医学では夏バテを以下の3つのタイプに分類することができます。

①気虚(ききょ)タイプ

体質的にエネルギーが不足しがちで疲れやすい、風邪をひきやすい、食事の量が少ない、汗をかきやすく止まりにくい、すぐに横になりたい など

②陽虚(ようきょ)タイプ

体力があまり無く体が冷えやすい、また手足やお腹が冷える、下痢しやすい、小便の回数が多い、温かい飲み物や食べ物を好む など

③痰湿(たんしつ)タイプ

体がむくみやすい、体が重だるい、朝手や顔がむくむ、アイスクリームや冷たいジュースが好き、湿気が多い時や低気圧に弱い、お通じがすっきりしない

など

夏バテに効くツボ

①合谷(ごうこく)→胃腸の働きを整えます。

親指と人差し指の分かれ目にあるくぼみ。

親指と人差し指で手を挟み、親指をツボにあてて、指先が甲に食い込むくらいの力で強く押す。両手のツボを1回6秒、繰り返して10回ずつ刺激する。

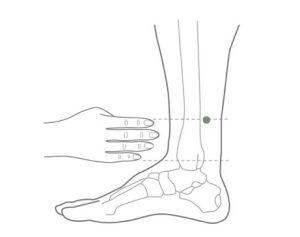

②三陰交(さんいんこう)→血行を改善し、体を温めます。

内くるぶしの上から指幅4本分上がった骨の後ろ側。

親指をツボにあて、すねの骨に向かって強めに両足のツボを1回6秒、繰り返して10回ずつ刺激する。

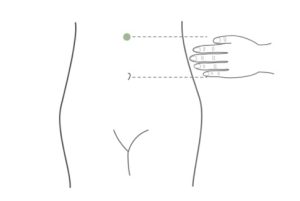

③中脘(ちゅうかん)→胃腸の機能を整え、様々な消化器の症状に効果があります。

おへそとみぞおちの真ん中、おへそから指幅5本分上がったところ。お灸があれば火傷に注意して一日1回。無ければ蒸しタオルで温める、入浴時シャワーを当てるも良いですよ。

長期天気予報では、お盆明けくらいから気温が上がる予報です。ツボを使って残暑を乗り越えましょう!

もー、バテバテ!という方は、是非、ご相談ください!

スッキリ軽やかなお体に戻りますよ!

熱中症の対策と予防薬膳

上記は岐阜県庁のホームページで発表されている、今年度の熱中症による緊急搬送人員数です。

調査開始日は5月1日から。上記のデータは7月2日 16:00のものです。

搬送人員はトータルで394名、軽症209名、中等症175名、重症9名、死亡者1名 となっています。

年代別には、高齢者が最も多く 238名、成人119名、少年34名、乳幼児3名となっています。

普段、クーラーの効いた室内で1日を過ごす私にとっても熱中症は要注意。

そこでその対策と、和漢薬膳師の視点からおすすめの食材を調べてみました!

【熱中症とは】

人は体温が上がり過ぎると、汗をかいたりして体温のバランスを調節しています。

しかし、暑い中、長時間 屋外にいたり、体を動かしたりしていると、体温調節の機能が乱れ、体温の上昇、多量の発汗で 津液(水分)や、気(エネルギー)が失われ、大きく分けて2つの熱中症症状が現れます。

《普段から発汗しづらいパターン》

体内の熱を汗として発散しづらいため、頭や上半身に強い熱が溜まり、頭痛やめまい、立ちくらみなどを発症します。

《外仕事などで多量に発汗して起きるパターン》

暑い室外で体を使い多量の発汗が続くと、体内を冷やすための水分が奪われてしまい、倦怠感や頭痛、動悸、息切れなどを発症します。

【熱中症が疑われたら(厚労省通達)】

涼しい場所へ

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難する

からだを冷やす

衣服をゆるめ、からだを冷やす (特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

水分補給

経口補水液などを補給する

⚠️熱中症は、重症化すると命に関わる事もあり、体温調節の働きが弱い、子供や高齢者は、特に注意が必要です。

又、胃腸の不調(吐き気や下痢、食欲不振など)を伴う熱中症の場合は、体内に溜まった余分な水分「湿」を取り除く為に、過剰な水分補給には気をつけましょう。

【おすすめの食材】

☆ 体が熱くなっているとき

清熱解暑・・・熱を取り除き、夏の暑さから身体を守ります。

粟、セロリ、セリ、苦瓜、緑豆、バナナ、緑茶など

☆ 体の水分が足りなくなっているとき

生津止渇・・・津液を生じ、喉の乾きを改善します。

きゅうり、トマト、豆腐、西瓜、パイナップル、マンゴー、ぶどうなど

☆ 食欲がなくなっているとき

健脾胃・・・気を巡らせ、脾胃の働きを良くします。

はと麦、しょうが、紫蘇の葉、陳皮など

季節のお身体トラブル《梅雨(気象病)》

そろそろ梅雨入りかな?と調べてみると、東海地区の平年の梅雨入りは6月6日頃。

しかし、昨年2024年はなんと、6月21日と随分と遅かったようです。

まあ、そんな年もありますが、徐々に近づく梅雨。

梅雨は髪がボワっとまとまらないし、体はだるいし苦手という人は多くいます(私もその一人)。

髪がまとまらないは関係ないとして、最近「気象病」なんて言葉を耳にしたことのある方も多いのではないのでしょうか?

天気痛や季節病などとも呼ばれているこの病気は、その名が示すとおり、天気の変化が影響して身体や精神に起こるさまざまな症状のことで、特に梅雨時に多く見られる傾向があるようです。

気象病の原因

気象病が発症するメカニズムはまだ解明されていません。しかし、以下の要因が関係して自律神経に影響をおよぼすことが、主な原因だと考えられています。

1、気圧

気圧は体にかかる空気の圧力。これに対し体は内側から同じ力で圧を発しています。

ところが、季節の変わり目や台風などによる気圧の変化で、この調整がうまくできなくなり、自律神経の乱れのほか、身体への圧力が弱まって血管が拡張し、気象病を引き起こすと考えられています。

2、気温

季節の変わり目や寒暖差は、自律神経の調節が追いつかずにバランスを崩しやすく、不眠や倦怠感、めまいなど、症状が悪化しやすくなることがあります。

春先の冬の寒さから徐々に春めいてくる気温変化に反応する人と、秋口の夏の暑さから秋の肌寒さの変化に反応する人の2パターンがあるように感じます。

3、湿度

気象病の原因には、湿度も関係していると考えられています。

湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、体の水分の代謝が悪くなるため、のぼせやむくみなどで体温調節がうまくできなくなることがあります。その結果、痛みなどが起こる要因になります。

梅雨に感じる症状

特に多いのは「頭痛・頭重感」および「疲れ、だるさ」で、ほかに「首や肩のこり」も梅雨時の不調として男女共に多い傾向があります。

しかし「気分の落ち込み、不安感」や「眠気」、「めまい」、「吐き気」といった症状については男女間で大きな違いがあり、女性の割合は男性の約2倍もしくはそれ以上といわれています。

東洋医学から考える梅雨の体調不良

東洋医学では、こういった気圧や気温の変化で悪化する場合、「水毒」が関わっていると考えます。

「水毒」とは、身体の中の水分バランスが乱れ、頭痛・頭重感、むくみ、痛み、吐き気、めまい、耳鳴りなどさまざまな症状を引き起こしている状態を指します。

下記のチェックリストに1つでもあてはまる方は、「水毒」体質かもしれません。

⬜︎めまいや立ちくらみを感じることが多い

⬜︎頭痛や頭重感(頭がダル重い)を感じることが多い

⬜︎耳鳴りがする

⬜︎冷え症である

⬜︎車酔いをしやすい

⬜︎からだのむくみが気になる

⬜︎下痢をしやすい

⬜︎上記のような症状が季節や天候の影響で悪化する

対処法

日本では古くから「食養生」といって、身体が求める食事を正しく選ぶことで、健康を維持していくという考え方があります。

日々の食事で、「水」のめぐりを整える食材を取り入れてみるのもおすすめです。

カボチャ、トウモロコシ、大豆、小豆、キュウリ、スイカ

鍼灸治療はこの「水毒」に対応します。「胃腸機能の改善」や「発汗・排尿などの代謝向上」、「呼吸機能の改善」、とお一人お一人の体質、状態に合わせて施術いたします。

梅雨の体調不良には、是非、鍼灸治療をご活用ください!

季節のお身体トラブル《睡眠障害》

春になると、

なかなか寝付けない、眠りが浅い、たくさん寝ても寝た気がしない、疲れているのに熟睡できない、夢を多く見る、夢で疲れる、夜中に何度も目が覚める

こんなことが多くなります。

東洋医学では

東洋医学では、体の中の陰気と陽気がバランスよく切り替わることで良質な睡眠が得られると考えています。

陰陽の切り替わりとは、昼間活動している時は、目や頭、骨格筋に陽気が集まり活発に行動でき、夜、眠りに付くころには陽気は内臓を中心とした内に入り、逆に目や頭に陰気が集まり体は沈静化すると考えます。

春に睡眠障害が増えるのは、この陰陽の切り替わりが、春特有の寒暖差や強い風、または、新年度の環境の変化によるストレスなどで乱されるためです。

睡眠障害の種類

《寝つきが悪い》

寝つきは胃腸と関係が深いと考えています。

お腹がいっぱいだと眠くなる。お腹が空いていると眠れない。これは誰しも共感いただけることだと思います。

睡眠障害における寝つきの悪さは、このお腹が空いている状態と同じです。これは実際にお腹が空いているのではなく、胃に熱を持つとお腹が空いた状態と同じになるので寝つけなくなります。

《夜中に目が覚める》

眠りにつくと、2~3時間後に体が温まり深い眠りに入っていきます。

しかし、普段から「のぼせ」が強く、頭や上半身に熱が多いと、深い眠りについたときの体温が、最初からあるのぼせと重なり、寝ついてから2~3時間後に眠りが浅くなり目が覚めてしまいます。ひどい時は、毎日同じ時間に目が覚めるようになります。

春の寒暖差はこの「のぼせ」を助長します。まだ夏のように発汗することがない春は、温かい日は頭や上半身に熱が強くなり、気温が低いには手足が冷やされ、さらにのぼせが強くなる、というわけです。

《朝早くに目が覚める》

まだ寝ていたいのに朝早くに目が覚めてしまう。睡眠時間は足りていないのに朝方目が覚めた後は寝つけない。

高齢になると朝早くに目が覚めてしまう事は有りますが、若い方でも同じ事が起きます。

《夜中に目が覚める》で、春の寒暖差がのぼせや冷えを助長すると記述しましたが、発汗などの代謝の悪さからむくみなど、体内の水分バランスも悪くなります。

その結果、夜中に体が温かくなると、水分を余分に消耗し、口渇などを伴い起床時間よりも1~2時間早く目が覚めてしまいます。

《夢が多い》

夢は眠りが浅いレム睡眠の状態で多くなります。

夢は誰でもみているそうです。しかし、それを覚えている、覚えてはいないけどうなされるなどは、眠りが浅いといえます。

東洋医学では、春は肝臓(肝)が元気に働いて血を巡らせる季節だと考えます。肝に不調が起こると、血の巡りが悪くなり、常に頭に血液が停滞し、頭を働かせている状態になります。その為、寝ていても考え事をしてしまい、考えている事が夢に出て、眠りが浅くなります。

ちょこっと対策

日本人の平均睡眠時間は7時間程度とされていますが、個々で必要な睡眠時間は異なり、3時間でしっかり寝たと満足する人もいれば、8時間以上寝ないと体がだるいなどの体の不調を訴える人もいます。

睡眠の時間に関してはかなり個人差があるものです。

その上で、夜間に長期で不眠の状態が続き、日常に睡眠障害からくる不調を感じるようになった場合には、不眠症との診断がされます。

不眠への対処には

○就寝時間を一定にする(睡眠時間、起床時間を一定にする)

○睡眠時間にこだわらない(眠れない場合は起きてしまう)

○太陽光を浴びる

○適度な運動

等の解決法があります。

最近皆さんがしがちなのが、就寝前に電気を消したベッドの中で携帯を見る習慣。

通勤時も昼休みもスマホを見る習慣があるように、寝る直前までスマホを見ていることで

寝ようとする脳に対して、眼からの情報で脳が覚醒してしまい、睡眠状態は悪くなります。

脳を覚醒させる行動ではなく、できるだけリラックスさせて短時間であっても質の良い睡眠をとるようにすれば翌日もスッキリするはず!