お知らせ

寒い季節の身体トラブル〈肩こり〉

多くの人が苦痛を感じたことがある「肩こり」。

現代人はパソコンやインターネット、手先の細かい作業、スマホの画面で細かいものを凝視するなど、肩こりが強くなりそうなことばかりをしています。また、精神的なストレスを抱えることも多く、これも肩こりの原因のひとつといえます。このような疲れから、肩甲骨内側の筋肉がこり出し、やがて肩全体のこりとなります。そして肩全体のこりが強くなると、今度は首や頭のこりとなるケースと肩・腕・肘・手首に及ぶケースがあります。

首・頭がこると頭痛・目眩・目の奥の痛みや眼精疲労・耳鳴り・鼻炎・歯茎の腫れなどが起こりやすくなります。肩・腕・肘・手首にこりが及ぶと、腕の痺れや痛み、四十肩五十肩、腱鞘炎などを起こしやすくなります。

寒さは肩こりに影響する?

肩こりは冬に限った症状ではないのですが、寒さの影響でその症状が強く出ることが多いものです。実際、患者様の中には「寒いと着る物が増えるせいか肩がこる。」といったことを言われます。着る物が増えたのも冬に肩こりが強くなる原因のひとつかもしれませんが、東洋医学的には原因は別にあると考えます。

その原因は、「手先・足先から入る冷え」だと考えます。

東洋医学の考える健康体とは陰陽の調和です。

体内の陰気と陽気がバランス良く調和し、全身を巡っている状態、これが「頭寒足熱」です

手足末端が冷えると、本来、末端まで行き渡るはずの陽気が追いやられるように上半身に滞り熱となります。

つまり、陰陽の調和の崩れた巡りの悪い身体となってしまいます。この滞った熱が「のぼせ」です。のぼせは肩こりを強くし、首や頭まで広がります。

このように冬場の手足末端の冷えは、思っている以上に身体に影響を及ぼします。

秋口から足下を冷やさないように気をつける、冷える環境で長時間過ごした日は入浴や身体を温める食事で回復するなどの手足末端の冷え対策を工夫しましょう!

寒い季節の身体トラブル <高血圧>

生活習慣病の一つ「高血圧」。成人の半数以上が抱える病気です。

寒さの厳しい冬は暖かい時期と比べ、血圧が高くなる傾向があるため、血圧の高い人は要注意の季節です。

冬に血圧が高くなる理由

どうして冬は血圧が上がりやすいのでしょうか?

人間の身体は、寒さを感じると防御反応として身体の熱を外に逃がさないように血管が収縮します。その結果、血圧が上昇します。反対に暖かい場所では血管は拡張して血圧は下降します。

一日の中では、どんなときに血圧が上がるのでしょうか?

まずは、外と内の温度差が大きいときです。室内と外との温度差が大きすぎると血圧を上昇させ危険です。雪かきや買物のために暖房の効いた部屋から急に外に出るときや、暖房をつけていないトイレでいきむとき、特に早朝は注意が必要です。

拡がっていた血管が急に縮み、急激に血圧が上がると脳や心臓、腎臓へ悪影響を及ぼし、脳卒中や心筋梗塞になるリスクが高くなります。

また、熱すぎるお風呂は急激な血圧上昇の引き金になりやすく危険です。冬のお風呂は42度以下にし、ぬるめのお風呂で体の芯まで温まりましょう。寒い脱衣所と熱いお風呂との温度差もよくありません。脱衣所や浴室を暖めるなどの寒さ対策も行いましょう。

そして急激に気温が下がる日も要注意。急性心筋梗塞症が発症しやすいのは降雪日です。朝6時から10時までの間は特に注意が必要です。気温が5℃以下になる寒冷時や、朝晩で10℃以上の気温の変動がある日に頻発します。

予防のためにできること

脚を温めよう

「脚は第二の心臓」と言われるように、血行に大きく関わっています。 脚を温めることで血行を維持し血圧の上昇を防ぎましょう。外出する際には、二枚履きなどで冷たい外気を遮断するようにしましょう。

温度管理をしよう

部屋の暖房を効かせすぎると、外気温との温度差が激しくなるだけでなく発汗によって、余計に寒さが強く感じられます。 暖房は20度程度を目安にし、着る物で調整して外との温度差が小さくなるように工夫しましょう。

塩分を控えめに

「漬物」や「塩辛」などの保存食品は、塩分を多く含みます。また、冬場は忘年会やお正月、新年会など鍋物やご馳走を食べる機会が多くなり、知らず知らず塩分を摂りすぎてしまいます。温野菜を多めに摂ったり、雑穀を3割以上混ぜたご飯にするなど工夫しましょう。

鍼灸治療を日常の血圧管理に!

鍼灸治療は、脉・お腹・手足のむくみや乾燥などを治療の指針とします。脉は穏やかでお腹や手足は硬さやむくみ・虚弱さの無い、適度な柔らかさと温かみを健康と診ます。

逆に、脉が硬い・速い・強い。お腹や手足が硬い・冷たい・下腹部に力が無く上腹部に硬さや詰まりがある、といった状態は血圧も高くなりがちです。

鍼灸治療は不安定なお身体を穏やかに安定させることができます。

是非、ご活用ください!

寒さに弱い?ひざ関節

朝夕、肌寒さを感じ、寒暖差が強くなってきました。

11/06 水曜日、秋の土用が明け、7日は立冬。

暦の上では冬に入ります。気候的にも徐々に冬らしさを感じ始めます。

寒くなると増えてくる症状のひとつに、ひざ関節痛があります。ひざの関節やひざ周りの痛みは、鍼灸院の中で腰痛や肩こりに次いで多い疾患です。

なぜ、寒くなるとひざ関節痛が増えてくるかというと、足の冷えと大いに関連があるからです。腰痛症も同じ理由が挙げられますが、冷えは足元から入ります。この状態が長く続けば続くほど、足全体、膝、お腹、腰と冷えが深くなります。

この時、体質的に胃腸が弱い、浮腫みやすいといった人は各部関節が浮腫みやすくなり、ひざの痛みに繋がります。

ひざは日常的に動かす範囲が広く、体重や動作により付加もかかるので、痛みが出ると改善に時間がかかります。

東洋医学のひざ関節痛に対する治療

当治療室では、「ひざが痛い!」という患者様に対しても、ひざ関節だけに施術を行うということはあまりしません。ひざにも、もちろん鍼灸をおこないますが、併せて腰や臀部に対しても鍼灸を行います。ひざが痛いのはひざの関節が悪いこともありますが、ひざ周辺の筋肉が傷んでいることがことが多く、腰や股関節が多く関係しています。

ですから、ひざ関節周辺のみの施術ではなく、腰や臀部といった部分の鍼灸も必要になります。その証拠に腰は何ともないよという人でも、触診中、臀部などを圧迫すると「あ!今押されたところ痛かった!」といった反応があります。

ひざが痛む時には、腰や臀部も硬い!

特に骨盤、股関節、腰椎が硬くなります。

これらの部分の冷えている深い筋肉、押して痛みがある箇所にしっかりアプローチする。

はり灸治療は幅広く対応することが可能です!

秋に起こしやすい身体の不調

東洋医学の秋のとらえ方

秋は夏の暑さが和らぎ、日中の暑さを感じつつも朝晩は肌寒さを覚え、吹く風に爽やかさを感じることもある過ごしやすい季節です。また、収穫の秋とも言われ、すべてのものが成熟し果実は実り、葉は落ち、土に帰り始める時期。

東洋医学ではそんな秋を、夏の旺盛だった「陽気」が少なくなり、「陰気」が多くなる季節だと考えます。

陰気とは、固める、引き締める力です。

人体でも、活動的な春夏の旺盛な陽気から、秋には少なくなっていく陽気を体内にしまい込み冬に備えるといった変化が起こります。

また東洋医学では、秋は「体内の気を操作する肺」の働きが旺盛になる季節だと考えます。

肺が気を巡らせることで、皮膚表面を養い寒さやウィルスから身を守ります。肺がしっかりしていれば風邪などにはかかりません。逆に肺が弱っていて気の巡りは悪いと、抵抗力が弱い状態となり、寒さに負けやすく体調を崩しやすくなります。

秋に起こしやすい体調不良

『ギックリ腰』

秋は朝晩と昼間の寒暖差が大きく、気づかない間に手足末端は冷えが強くなり、逆に体幹や頭部はのぼせて熱くなります。

そんな状態が続くと、重い荷物を持ち上げたとき、くしゃみをしたとき、立ち上がった拍子に、腰の筋肉が引きつり、動けないほどの痛みになることがあります。

いわゆるギックリ腰です。

ギックリ腰は患部の筋肉が縄をギュッと絞ったかのように引きつっています。朝起きて顔を左右に動かすと痛みで動かせない「寝違え」も患部では同じような現象が起きています。これを無理にストレッチ的に動かしたり、揉んでみたりなどは避けた方が無難です。

痛めて1,2日の急性期は特に、ご自分でできることは安静が一番です。

お風呂などで温めてみて症状が軽減すれば、薬局で売っている電子レンジなどで温めて使用するジェル状の保温パッドなどで温めるのも有効です。

要注意なギックリ腰

多くの人が経験しているギックリ腰。

私の治療室にも、初めてギックリ腰を起こしたよ~。なんて人もいれば、何年か前にやって今回2回目、なんて人も来られます。こういった方々は自宅での安静療養でも改善していくことがよくあり、また、鍼灸治療を加えればさらに治りは早くなります。

しかし、何度も癖のようにギックリ腰を起こす人、椎間板ヘルニアや腰椎症などの神経根の疾患を患っている人のギックリ腰は要注意です。自宅療養では改善に時間がかかりますし、症状も激痛なことが多い。神経根に疾患を持っている方は筋肉症状だけではなく、激烈な坐骨神経痛症状が出ることも多くなります。

こういう方は普段の養生が大切です。特に秋は季節の移り変わりが原因で手足末端が冷やされます。そのため、暑い昼間はよいとしても、夜間などは不用意に冷える格好で就寝するなどは避けた方が良いでしょう。また、お腹が冷えれば腰も冷えます。令飲食はほどほどに、温かく消化の良い物をお薦めします。

倦怠感や睡眠不足、足腰の冷え、むくみを感じる場合は、鍼灸治療で体調を整えてください!

美容鍼の作用とデメリット

「顔のたるみが気になる」「額のシワが気になる」「ほうれい線を薄くしたい」など、誰もが抱えるお顔に悩み。そんなお悩みには「美容鍼」をおススメします!

「美容鍼」とは、簡単にいうとお顔のツボや筋肉に鍼をすることで、血行を良くして表情筋の緊張(コリ)を取って筋肉を若く保ったり、肌組織を改善させる美容方法です。

「美容鍼」の特徴の一つに、即効性があること!が挙げられます。 施術を受けた直後から一目でお顔の違いが分かります。実際私は施術後に、頬やフェイスラインをクライアント様に触って変化を確認していただくと驚かれることが多々あります。

また、リフトアップ、小顔、たるみ、くま、ほうれい線、シワなどお顔の様々な悩みを解決できるのに加え、肩こりや頭痛などの身体の悩みも一緒に改善できるという、うれしい相乗効果もあります。

今回は、美容鍼未経験の方や興味はあるけど~といった方に美容鍼の作用とデメリットをご紹介します。

お顔のお肌と筋肉を触りながらご一読下さい♪

美容鍼の3つの作用

作用1)美容鍼の肌への作用

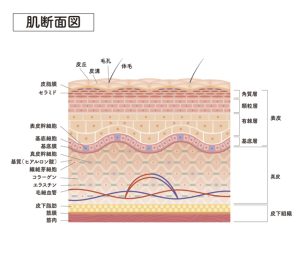

お顔の皮膚は、簡単にいえば「表皮(ひょうひ)」、「真皮(しんぴ)」、「皮下組織(ひかそしき)」という3つの層から成っています。表皮はお顔の表面、真皮はその内側にあり、皮下組織はさらに奥にある層です。

美容鍼は、鍼を打つことで皮膚の真皮に微小な傷を与えます。この傷を修復させるために、人間が本来持っている「自然治癒力(人間が生まれながら持っている身体を回復させようとする力)」によって、お肌のハリや弾力性を保つ「コラーゲン」や「エラスチン」が生成促進されます。その結果、お肌の状態が改善されます。

作用2)美容鍼の表情筋への作用

美容鍼の表情筋への作用は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、筋肉の過度な緊張を緩める作用です。

お顔の筋肉の中を張り巡っている血管は、血管の収縮作用をもたらす交感神経が優位になりすぎていると、収縮されて血流が悪くなり、お顔の筋肉が過度に緊張している状態になります。そうなると、お顔のコリや硬さが出て、ゴツゴツしたお顔になってしまいます。

お顔に鍼を打つと、交感神経の活動が抑制されるため、血管が拡張して血流が増加し、筋肉も緩みます。そのため、お顔のコリや硬さが緩んで本来あるべき理想の状態に戻るのです。

2つ目は、筋肉の老化を防ぐ作用です。

顔の筋肉も、加齢によって筋肉量が低下します。筋肉量は、30代から減少し始め、40歳から0.5%ずつ減少し、65歳以降には減少率が増大され、80歳までに30%から40%の低下がみられます。(※)

実は、この筋肉量が低下することで、筋肉が皮下脂肪と皮膚を支えられず起こる現象が顔のたるみなのです。お顔に美容鍼を打つことで、筋肉を刺激し、血流を改善して老化を防ぐといううれしい作用があります。

(※)Leeuwenburgh C:J Gerontol 58:1002-1008,2003

作用3)身体への作用

美容鍼は、身体の中から健康的に美しくなれる美容法なので、お顔だけでなく身体へも効果があります。

例えば、お顔への作用でも説明した、血流を改善するという効果は、お顔だけでなく身体にも効果をもたらします。血流が悪いことが一因で症状がおこる、肩こりや冷え性・むくみ・不眠・自律神経や女性ホルモンのバランスを整える・花粉症やアレルギーなどの免疫系の症状などが美容鍼の施術で改善されることが多々あります。

美容鍼の効果の持続時間

美容鍼は、大多数の方が施術を一度受けただけで、リフトアップや小顔効果をすぐその場で実感されるほど即効性がある美容法です。そのお顔の効果が、はたしてどのくらい続くか気になります。

初めて施術を受けられた方が、効果を実感できる期間は個人差があるものの、1~2週間程度が平均的です。施術を重ねていくことで、効果の持続時間は伸びていきます。

通う適正頻度

せっかく施術を受けて効果が実感できても、それが続かないともったいないですよね。

初めて施術を受けられる方は、最初の月は1~2週間に一度を目安に通って、効果が定着してきたら鍼灸師と相談しながら徐々に間隔を空けていくことをおススメします。

効果を長く安定して実感してもらうためには、無理がない範囲で定期的に通っていただくことが一番大事なポイントとなります。

美容鍼のデメリット

お医者さんから処方された薬を飲んで副作用が出る人もいるように、どんな医療・美容法でも100%メリットしかないものは残念ながらありません。

ただ、美容鍼は、お客様一人一人の体質や現在の環境、症状やお悩みに沿った施術をするオーダーメイドの美容法です。そのため、副作用やデメリット等は、他の治療や美容法に比べて少ないのが特徴的です。

それでも、安心して施術を受けていただくために、あえてデメリットを挙げるのならば、「お顔への内出血」と「鍼の痛みを感じるケースがある」という点です。

美容鍼による内出血

美容鍼を初めて受ける方がまず気にされるのは、お顔に内出血ができるかどうかです。

内出血は、簡単にいえば鍼によって毛細血管が傷ついたときに、漏れた血液が一定期間、皮下に残って起こる現象です。病院で受ける血液検査などで使用する注射針でも同じく内出血の可能性はあります。しかし、美容鍼は注射針よりも鍼がずっと細いので、内出血の可能性は注射針より低くなります。

残念ながら、毛細血管を完全に避けて鍼を打つことは不可能なので、鍼による内出血を100%回避する方法はありません。ただ、「細い鍼を使う」「鍼を打つ・鍼を抜く技術を高める」など鍼灸師の技術次第で内出血のリスクを減らすことは可能です。

また、万が一内出血が出た場合でも、小さいものは数日、大きいものでも2週間程度で必ずきれいに消えますので、大事な予定の前に美容鍼を受けたい場合は、前もって鍼灸師に相談してみてください。

鍼の痛みを感じるケース

美容鍼で使われている鍼の太さは、直径0.10mm~0.20mm程度の細い鍼です。ちなみに、鍼の太さによって施術の効果が高まるかというと、そういうわけではありません。美容鍼の効果は、適切な場所に適切な刺激を与えることで得られるものです。そのため、細い鍼でも十分に効果を発揮します。

また、一般的には、細い鍼のほうが痛みを感じにくく、太い鍼の方が痛みを感じやすくなります。

例えば、人の髪の毛は0.10mm前後です。また、蚊の針は0.05㎜程度で人は刺されても気がつきません。美容鍼に使用する鍼は、人の髪と同じぐらいで、蚊の針ともほとんど変わらない細さですので、蚊にさされても気がつかないように、細い鍼の方が痛みを感じにくくなります。鍼の痛みは、鍼灸師の技術によって左右されますが、人間には痛点(皮膚面に分布する肉眼では見えない痛みを感じる点)があるためどんなに技術が高度でも、ごく稀に痛点にあたると痛みとして感じることもあります。

以上、美容鍼の作用とデメリットでした!

ところで、お顔のお肌や筋肉の具合はいかがでしたか?

肌がゆるい気がする!

筋肉が硬い気がする!

気になられた方は、是非、一度ご相談くださいね♪